今週の月曜クラスでは「万年筆で描く」を行いました。

万年筆は、インクカートリッジタイプではなく、インクに浸して描いていくタイプのものを使用しました。

月曜プライマリーキッズ

今ではあまり見かけないタイプの万年筆ですよね。

ペン先が引く線の種類によって選択できます。

慣れないとなかなか難しい万年筆。

授業の最初は、万年筆であれこれと好きな絵やいろいろな線を引いて慣れます。

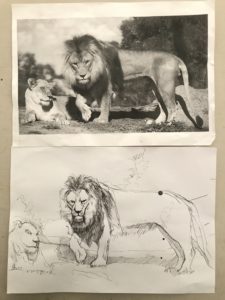

こちらはアキヒロ先生が描いたライオンさん。

万年筆も慣れてくれば、細い線から太い線まで引くことができ便利。

鉛筆で下描きしないでも、万年筆の細い先で簡単な下描きをしてどんどん描いていくこともできます。

子どもたちは慣れない万年筆で苦戦するかと思いきや、意外とすんなりと描き進めていけました。

アクシデントでインクが”ポタッ”と垂れたりインクの線がにじんだりしましたが、これらの”偶然”が絵に面白みを与えました。

にじみなどの偶然は子どもたち本人が描いた証でもあります。

一から十までわかっていることだけで絵を描いても、これ不思議と面白い絵はなかなか出てこないものなんです。

そんな偶然性が作用する万年筆で、素敵な作品が出来上がりました。

鳥の羽根、その細部まで描くことに挑戦。

鳥の頭部や顔の表情も、しっかりと描きました。

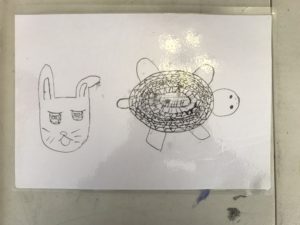

童話をモチーフにして「うさぎとかめ」を描きました。

亀の甲羅に描写を集中して、見せ場を作ります。

漫画風に描きあげましたね。

人物の動きも自然に描き出されています。

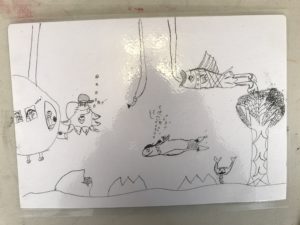

こちらは海底の景色。

細部まで良く描かれた魚人が泳います。

授業の最初では「先生!インクでない!」「インクにつけるの面倒くさい!」と万年筆は不評でしたが、描き進むにつれてみんな楽しんで描いていました。

インクをつけるタイプの万年筆では、一定時間ごとにインク瓶にペン先浸す作業が必要です。

このインターバルが、目をリフレッシュさせてくれます。

ほら、インク瓶に目が行きますよね。

絵から目が離れインク瓶へ、そして再び絵に戻る。

戻ったときに、自分の絵を観察できる。

目も脚のように同じ画面を見続けていると”しびれ”るんです。

目が鈍感になれば形の狂いや構成が見えなくなってくるんですよ。

そして、今日も有意義な授業になったと思います。

ありがとうございました。